Je le connaissais de nom, de réputation, Don Juan, j’aurais à peine pu en situer l’origine que j’imaginais être celle du théâtre de Molière, qui s’est en réalité inspiré d’un pièce de Tirso de Molina El Burlador de Sevilla Y Convidado de piedra (L’Abuseur de Séville et le Convive de pierre) jouée pour la première fois en 1630. J’étais loin de me douter que ce personnage, pourtant connu pour sa frivolité, est probablement celui qui incarne les réflexions les plus profondes de la Comedia del Arte.

Faut-il le présenter ? Don Juan (« Dom Juan » seulement pour Molière) selon les œuvres, est l’archétype du libertin du XVIIème siècle, qui ne répond qu’à ses désirs au mépris des règles sociales et morales de son temps et se montre pratiquement dénué d’empathie pour les femmes dont il brise le cœur et la réputation, et qui, pour faire simple, sera envoyé en Enfer pour ses péchés.

La dimension religieuse du mythe est très forte, et il serait tentant de s’arrêter à sa portée moralisatrice mais Don Juan, est aussi celui qui, par sa remise en cause des préceptes religieux et moraux de son époque, et probablement aussi de la nôtre car le sujet demeure intemporel, incarne la liberté intellectuelle de l’homme et sa plus pure authenticité. En cela il reste un personnage fascinant qui vient nous confronter à nos mensonges et nos peurs les plus enracinées. Pas étonnant que certains auteurs (Rostand, Byron) aient abordé ces questions sur la fin de leur vie : il faut être prêt à se regarder bien en face pour affronter Don Juan.

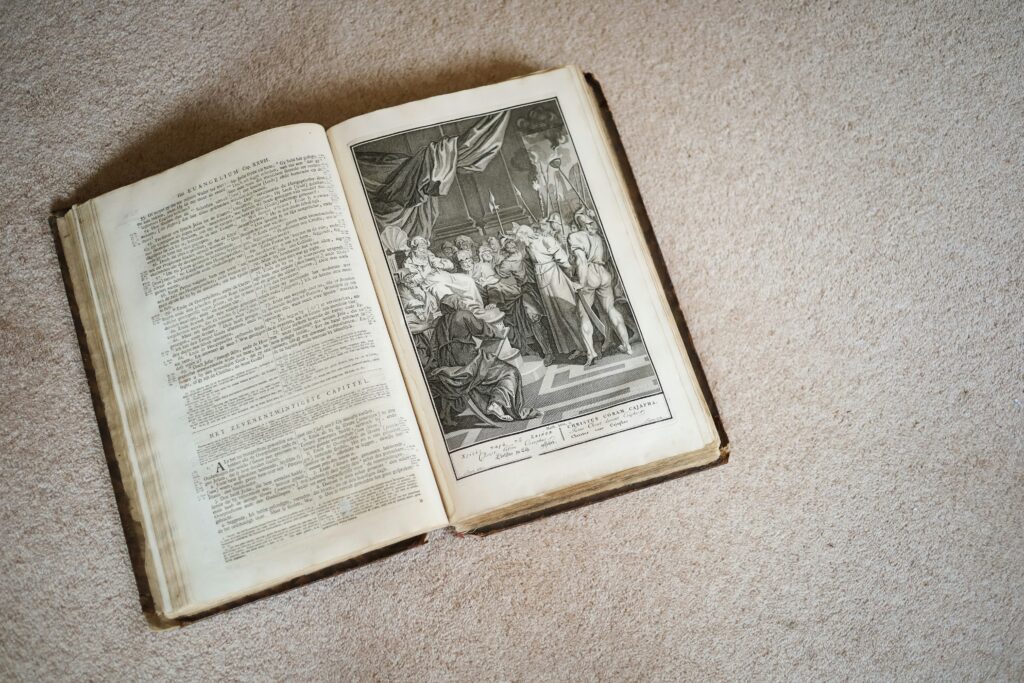

Par sa vie, ses choix, ses discours, Don Juan défie Dieu dont il est insoucieux de la sentence qui lui sera accordée pour ses nombreux péchés. Dans un premier temps, son rapport au dogme religieux et le peu d’attention qu’il accorde aux tentatives de son entourage à le remettre sur le droit chemin – Sganarelle, Elvire, son père – peuvent nous porter à le considérer comme un athée endurci. Pourtant, son attrait pour la statue mortuaire de son ancien ennemi Commandeur – tué en duel quand celui-ci voulait venger l’honneur de sa fille – témoigne d’une certaine fascination pour l’Au-delà, à moins qu’il ne s’agisse d’un manque de lucidité. Et puis, n’évoque-t-il pas l’éventualité d’un repentir final ?

Dom Juan. – Oui, ma foi, il faut s’amender, encore vingt ou trente ans de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous.

Acte IV, scène VII

Son rapport au repentir et au sentiment religieux, intéressé, qu’il observe chez ses contemporains, n’est pas à considérer seulement comme une bravade mais comme une critique de l’hypocrisie de la foi, couverture pour certains (il en usera lui-même à l’Acte V), réponse confortable à la peur de la mort pour d’autres.

Dom Juan. – […] Combien crois-tu que j’en connaisse, qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté ont la permission d’être les plus méchants hommes du monde ?

Acte V, scène II

Don Juan est entier et ne semble pas prêt à accepter ce mensonge à soi, aux autres, à Dieu aussi. Nous aurions tort de ne pas saluer l’authenticité et la sincérité jusqu’au-boutiste du personnage.

Chez Rostand (La dernière nuit de Don Juan), l’angle choisi est celui de la confrontation de Don Juan avec le Diable – qu’il ne craint pas plus qu’il ne craint ses semblables – et le genre féminin, au cours de son dernier repas. Don Juan défend son bilan et tente de battre le Diable, qui, comme la marionnette, ne fléchira sous aucun de ses coups finira par briser Don Juan en l’attaquant là où ça lui fait le plus mal : son orgueil démesuré. Don Juan sera condamné à faire le mariole dans le théâtre de l’enfer, rejouant pour l’éternité une scène d’adultère.

Don Juan se comparait à Alexandre le Grand, dans sa capacité à conquérir non pas des Etats mais le cœur des femmes dont il a dressé la liste : 1003 dont il ne lui reste qu’un nom puisqu’il est incapable de reconnaître la voix de celles qu’il prétend avoir possédées. Peut-on prétendre avoir conquis si l’on n’a pas su garder ? Que peut-on posséder dont on ignore tout?

Soit, s’il n’a pu conquérir au moins a-t-il vécu libre et dans la recherche permanente. Mais, si tu as cherché, qu’as-tu trouvé Don Juan ? Et de toutes ces expériences, qu’en as-tu fait ? demande l’Archétype de la femme. Don Juan ne sait répondre, reste sans voix et comme cloué par cette question qui le confronte à l’ampleur de sa vacuité. « Vanité des vanités, tout est vanité. » (Ecclésiaste 1 :2). Poursuivre sa gloire propre est une illusion destinée à nous rendre misérable, car tout est éphémère, rien ne dure que Dieu. Seule la foi reste à même de nous procurer le bonheur, et le salut de l’âme. Don Juan qui n’a voué de culte qu’à lui-même, restera dans les mémoires, non comme un héros de l’amour comme Tristan ou Roméo, mais comme un guignol qui loin de conquérir le cœur des femmes ne fût qu’un jouet qu’elles se passaient entre elles, un challenge auquel on voulait se frotter pour « affronter la comparaison ».

Vaincu, il finit étranglé par le pauvre auquel il avait promis l’aumône en l’échange d’un Blasphème, dans ce passage fondamental du Dom Juan de Molière :

Dom Juan. – Tu n‘as qu’à voir si tu veux gagner un louis d’or ou non, en voici un que je te donne si tu jures ; tiens, il faut jurer.

Le Pauvre. – Monsieur.

Dom Juan. – A moins de cela tu ne l’auras pas.

Le Pauvre. – Non Monsieur, j’aime mieux mourir de faim.

Dom Juan. – Va, va,] je te le donne pour l’amour de l’humanité.

Acte III, scène 2

Je demeure interloquée par le jugement qui lui est rendu, contre toute logique, à Don Juan. La scène de l’aumône est pourtant si révélatrice de sa vraie nature, certes, transgressive mais caractérisée par une charité véritable et désintéressée. Elle n’est pas dictée par les lois religieuses qui nous enjoignent à venir en aide à nos semblables pour l’amour de Dieu, ou pour amender son âme, mais par une sympathie sincère pour son prochain. Le dialogue qui précède ces lignes témoignent d’un agacement de Dom Juan face à l’injustice vécue par ce pauvre qui a voué sa vie à Dieu et à la prière et qui n’en retire qu’une vie de mendicité et d’indigence.

La scène suivante, Dom Juan vole au secours d’un parfait inconnu attaqué par trois hommes et qui serait mort sans son intervention, là où Sganarelle se serait enfui par lâcheté. Don juan se rit des principes religieux mais se montre plus charitable et moral que ses contemporains malgré leurs grands discours.

Comment se peut-il que Don Juan incarne à ce point le péché et la sentence divine quand on aurait dû louer quelques-unes de ses vertus morales? Je crois que Molière l’a fait brûler « par devoir », pour ne pas paraître trop défendre Don Juan aux yeux de ses contemporains. Heureusement, d’autres furent plus tendres.

Byron le réhabilitera, et s’en servira pour critiquer les mœurs de son temps – et assouvir sa misogynie par la même occasion –, et Brassens saluera sa charité quand il permit à la laide – Don Juan n’étant pas très sélectif dans ses conquêtes – d’entrevoir l’expérience de l’amour quand bien même elle eût le cœur brisé comme les autres.

Quant à Baudelaire il résumera le mystère de Don Juan, voguant sur le fleuve des Enfers dans une barque menée par la statue du Commandeur, hué par le fantôme des femmes trahies, montré du doigt par son père, harcelé par Sganarelle qui réclame son salaire, et poursuivi par Elvire lui réclamant un sourire :

Mais le calme héros, courbé sur sa rapière,

Regardait le sillage et ne daignait rien voir.

Impénétrable, il est impossible de savoir s’il éprouve du regret pour le mal qu’il a commis, s’il se remet en question ou si fier jusque dans la damnation, et au rebours de la haine et rancœur ressentis de son vivant et dans l’au-delà pour lui par ses semblables, il persiste et signe dans une esthétique de vie caractérisée par la liberté qui fût intellectuelle avant d’être morale.

- Dom Juan ou le Festin de Pierre, comédie de Molière en prose de 1665

- La dernière nuit de Don Juan, Edmond Rostand, 1921

- adapté et mis en scène par Maryse Estier 2024

- Le Naufrage de DonJuan, Eugène Delacroix, Musée du Louvre, Département des Peintures, 1840.

- Don Juan, Lord Byron, 1821.

- Don Juan aux enfers, Baudelaire ; 1861.